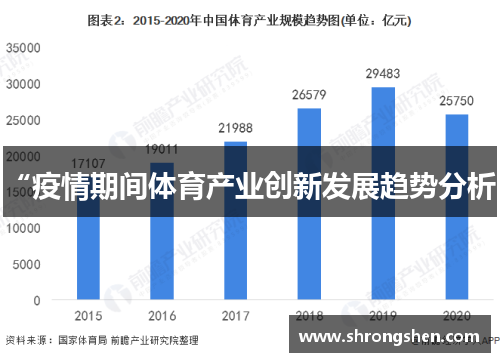

“疫情期间体育产业创新发展趋势分析”

突如其来的新冠疫情对全球体育产业造成巨大冲击,线下赛事停摆、场馆关闭迫使行业重新思考生存逻辑。困境往往孕育变革,居家健身应用下载量激增278%,虚拟赛事直播观看人次突破5亿,智能穿戴设备年复合增长率达34%,种种数据揭示着产业的深层蜕变。本文将剖析云端健身生态构建、数字赛事模式迭代、健康消费理念升级、智能技术深度赋能四大创新方向,展现体育产业在危机中重构价值链条的全景图。这场被迫启动的数字化革命,正推动传统体育活动突破空间局限,开启全民健康新纪元。

1、云端健身强势崛起

疫情封锁催生居家健身新业态,Keep、Peloton等平台用户量呈指数级增长。2022年全球在线健身市场规模突破120亿美元,中国日均活跃用户超过3500万。云私教直播课程通过实时互动技术革新服务形态,AI动作捕捉系统可即时反馈训练数据,智能镜子产品将生物识别技术与虚拟教练结合,形成完整的数字化健身生态闭环。

平台经济模式加速行业洗牌,头部企业构建起内容付费、设备销售、会员增值的三维盈利体系。Peloton推出的订阅制服务实现80%用户留存率,国内健身魔镜类产品客单价超过8000元,运动装备电商销售额同比增长213%。这种OMO(线上线下融合)模式有效突破实体场馆的产能限制,将单次服务转变为持续性消费。

监管体系滞后带来的数据安全隐患逐渐显现。心率、体型等生物特征信息收集缺乏标准规范,42%的用户担心隐私泄露。行业亟待建立数据脱敏技术标准,同时需要完善虚拟课程版权保护机制,确保新兴业态健康发展。

2、虚拟赛事模式重构

F1电竞锦标赛吸引800万观众同步观看,NBA2K联赛商业赞助增长180%,数字体育正在改写赛事经济规则。云端赛事完美规避地域限制,英特尔开发的3D运动员追踪技术,可通过12个高清摄像头实时生成运动员三维模型,为远程裁判提供毫米级判罚依据。

观赛体验迎来多维升级,微软HoloLens打造的混合现实技术让观众自由切换观赛视角。英超联赛引入区块链门票系统,实现座位视角的360度直播权限NFT化。这种技术赋能不仅提升观赛沉浸感,更创造出数字纪念品等衍生消费场景。

韦德国际网站虚拟赛事对传统体育形成虹吸效应。电竞选手年薪突破百万美元,体育院校开设电竞专业引发人才争夺。但物理运动的不可替代性依旧存在,行业需要平衡虚拟与现实的关系,建立数字赛事分级认证体系,避免运动本质的异化。

3、健康消费加速升级

全民健康意识觉醒推动消费结构转型,智能手环出货量两年增长4倍,功能型运动饮料市场份额提升至38%。消费者更愿为专业服务付费,运动营养师线上咨询量激增320%,运动康复机构新增门店数量同比增长75%。这种从装备采购向知识付费的转变,标志着健康消费进入2.0时代。

社区化健康管理成为新增长极。万科物业联合Keep推出社区健身课程,物美超市植入体测数据终端,便利店开始销售定制化健康套餐。城市15分钟健身圈加速形成,商超、写字楼等场景的运动服务渗透率提升26%。空间价值重构催生跨界合作新模式。

过度营销带来的消费陷阱值得警惕。部分智能设备夸大检测精度,代餐食品虚假宣传问题频发。行业需要建立第三方认证体系,政府监管部门已出台运动APP内容审核指南,推动市场从野蛮生长转向规范发展。

4、智能基建全面渗透

5G网络与物联网技术重塑场馆运营,张家口冰雪运动中心部署的智能温控系统节能率达40%。北京冬奥会使用的数字孪生技术,可实时监控10万个传感器数据,实现设备故障提前预警。这种智能化改造将场馆利用率提升35%,运维成本下降28%。

运动数据资产化进程加速。上海智慧体育园区搭建的AI中台,日均处理2TB训练数据,为俱乐部提供球员状态预测模型。阿迪达斯开发的数字球鞋平台,通过收集2亿组用户运动数据优化产品设计。数据价值链延伸催生体育征信、风险管理等衍生服务。

技术应用面临数字鸿沟挑战。三四线城市智能设备渗透率不足30%,老年群体数字技能缺失导致服务排斥。政府部门主导的智慧体育下乡工程已覆盖1.2万个行政村,企业推出适老化运动APP界面,努力消弭数字化过程中的不平等。

体育产业的数字化转型绝非疫情期间的权宜之计,而是触及行业内核的深层变革。云端健身重构服务场景,虚拟赛事突破物理边界,健康消费升级价值链,智能基建提升运营效率,四重创新维度相互交织,共同绘制出后疫情时代的发展蓝图。这种变革不仅实现商业模式的革新,更推动体育回归全民健康本质属性。

未来产业发展将呈现双螺旋结构:技术进步持续赋能业态创新,消费升级倒逼服务品质提升。智能穿戴设备与元宇宙技术的结合可能催生全息运动空间,生物科技突破将推动个性化健康管理服务。唯有坚持科技创新与人文关怀并重,体育产业才能真正实现可持续发展,在危机与变革中孕育新生机。